Wolfram Ette

Wieder(v)erkennung

Sehen und Hören in Richard Strauss »Elektra«

Vortrag an der Universität Basel 3/12/2012

I.

Die Frage nach dem Verhältnis von dem, was man in der Oper sieht, un dem, was man in ihr hört: das ist zunächst einmal die Frage nach dem Verhältnis der Inszenierung zu dem musikdramatischen Gebilde, das ihr in irgendeiner Form doch voraus- oder zugrundeliegt. In dieser allgemeinen Form lässt sich die Frage freilich nur sehr schwer beantworten, weil das Verhältnis zwischen der Inszenierung und dem musikalischen Drama bereits in der Theater-Epoche, die wir einigermaßen überschauen, starken Veränderungen unterworfen gewesen ist. Ich würde, was das betrifft, drei Phasen unterscheiden.1

Zunächst haben wir es mit der Inszenierung im traditionellen Sinne als einer Bebilderung des dramatischen Textes zu tun - meist im historischen Kostüm und so realistisch, wie irgend möglich. Diese Form der Inszenierung war nicht immer schon da. Sie entstand im 18. Jahrhundert, dem daran gelegen war, gegenüber den großen und sehr visuellen Spektakeln der Barockzeit das, was man sieht, in den Hintergrund treten zu lassen. Die Inszenierung in diesem Sinne und in dieser Zeit war eine Dienerin des Textes. Aus diesem Grund spielt die Figur des Regisseurs auch keine so große Rolle; seine Kontur verliert sich hinter der Erscheinung des Autors und des Komponisten. In der zweiten Phase, die, was die Oper betrifft, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts anhebt, ändert sich das. Man verbindet diese Phase ja mit dem Begriff und dem Konzept des Regietheaters, was zunächst einmal nichts anderes meint, als dass hier der Regisseur als eine dritte, eigenständige Künstlerpersönlichkeit ins Spiel kommt. Dabei verhielt es sich aber zunächst so, dass für die Inszenierung, die mit weit größerer Eigenständigkeit sich behauptete, der Text im Vordergrund steht. Diese erste und wichtigste Phase des Regietheaters bleibt textfixiert. Ihr Modell sind die vielen Aktualisierungsversuche, in denen der Gehalt eines Dramas in die gesellschaftlichen Verhältnisse unserer Tage übersetzt wird. In den letzten Jahren zeichnen sich nun demgegenüber Tendenzen ab, die dem Regisseur zwar seine Eigenständigkeit in keiner Weise absprechen, das Interesse der Inszenierung aber in eine andere Richtung lenken. Es findet hier eine Verschiebung vom Text zur Musik statt, also von der Darstellung der dem Text innewohnenden Implikationen hin zu einer Darstellung der immanenten musikalischen Strukturen, das also, was in den Zeitproportionen, den Tonartenverhältnissen, der Klangregie musikalisch-organisatorisch passiert. Dem soll zu einem visuellen Ausdruck verholfen werden, durch den die Oper ihren eigenen medialen Unterbau ausstellt.2

Das heißt nun aber folgendes: Wenn man verstehenn will, was es bedeutet, wenn die Inszenierung mehr zum Text oder mehr zur Musik gravitiert, muss man sich zunächst etwas genauer und grundsätzlicher über das Verhältnis von Text und Musik in der Oper verständigen. Es ist ja noch gar nicht klar, was eigentlich auf die Szene gelangt, wenn sich die Inszenierung zu der einen oder der anderen Seite hinneigt. Erst, wenn man das geklärt hat, kann sich ergeben, was eine Inszenierung eigentlich ist und was für Forderungen man gegebenenfalls an sie erheben kann.

II.

Jede Oper ist erst einmal eine Handlung, ein Drama, das heißt: ein Stück Sprechtheater. Was aber geschieht, wenn dieses Drama sich als Libretto mit der Musik verbindet? Was für Ordnungen treffen hier aufeinander, was für eine Einheit entsteht im Aufeinandertreffen dieser Ordnungen?

Es sind vor allem Carl Dahlhaus' Schriften zur Oper gewesen, die um diese Fragen kreisen. Und das Entscheidende seines Ansatzes besteht darin, dass er die Differenz von Text und Musik, die in der Oper zu einem immer widerspruchsvollen und spannungsreichen Gebilde vereinigt wird, als eine temporale Differenz begreift:

Die Einsicht, daß sich die Zeitstruktur einer Oper von der eines Schauspiels grundsätzlich und tiefgreifend unterscheidet, gehört zu dem Gemeinplätzen der Theaterästhetik, die so selbstverständlich, daß die Meinung, das Wesentliche sei gesagt, geradezu als Sperre wirkt, die eine genauere Analyse verhindert. Die sinnfällige Tatsache, daß das Zeitmaß eines gesungenen Textes langsamer ist als das eines gesprochenen, scheint ebensowenig einer Erörterung zu bedürfen wie die Differenz zwischen Rezitativen, die sich dem Redetempo realer Dialoge zumindest annähern, und geschlossenen Nummern kontemplativen Charakters, in denen die Zeit sich dehnt oder sogar stillsteht, um einer zeitenthobenen lyrischen Emphase Platz zu machen. (Dahlhaus 2001, 423)

Zeit also wird in der Oper von zwei Polen aus gestaltet, auf der einen Seite vom Wort, sei es wortwörtlich wie in einem Singspiel, sei es in einem Rezitativ, das dem Fluss des gesprochenen Worts so weit als möglich angenähert ist; auf der anderen Seite von der Arie, in der - vor allem im Extrempunkt der Koloratur - das gesprochene Wort verschwindet. Das Wort nun, so heißt es bei Dahlhaus, ist die Keimzelle des Dramas, und zwar in dem Sinne, dass das dramatische Wort - also der Idealtyp des dramatischen Wortes - in sich Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit vermittelt. In jedem dramatischen Wort verkörpert sich idealtypisch das Ganze der Handlung. Deswegen steht das dramatische Wort nicht für sich, sondern nennt Gründe und macht Vorausdeutungen. Gleichzeitig ist das dramatische Wort, das ja vor allen Dingen das dialogische Wort meint, nicht oder nur in geringem Maße das eines fürsichseiendes Subjekts. Es stellt vielmehr eine Reaktion dar auf das, was ein anderer - das dramatische Gegenüber - gesagt hat und was seinerseits nur als Entgegnung Sinn gewinnt. Das dramatische Wort ist also in einem doppelten Sinne nicht Substanz, sondern Beziehung: Es drückt auf der einen Seite die Beziehung von Zukunft und Vergangenheit, Anfang und Ende des Stücks, also letztlich den dramatischen Gesamtzusammenhang in sich aus, und auf der anderen Seite ist es verständlich nur in der Beziehung zu dem, was das dramatische Gegenüber gesagt hat, ist verständlich allein als Entgegnung. So zeichnet sich das dramatische Wort sich also durch einen spezifischen Mangel aus; und zwar mangelt es ihm an Gegenwart, weil nämlich diese von dem temporalen Horizont, der es umgibt, gewissermaßen aufgezehrt wird. in dem dichten dramatischen Beziehungsgeflecht, das es verkörpert, ist für sie kein Platz. Weil es seiner Grundidee nach Erwiderung ist, ist es auf gewisse Weise leer. Es drückt nicht das Gefühl des Subjekts aus, sondern sein gesellschaftliches Verhältnis. Das Wort des Einzelnen, das dieser für sich spricht, ist vor allem Gefühl, und das Gefühl beansprucht vor allem, um ausgedrückt werden zu können, den Freiraum einer fürsichseienden Gegenwart, den ihm das dramatische Wort strictu sensu vorenthält.

In diese Lücke stößt nun der Gesang, das gesungene Wort. Man ist mit dem Phänomen vertraut, dass man das gesungene Wort nicht oder nur sehr schwer verstehen kann. Das heißt ja zunächst nichts anderes, als dass der Sinn, der sich im Verweis auf den dramatischen Gesamtzusammenhang manifestiert, zurücktritt, wenn nicht sogar erlischt. Ein anderes Phänomen: Das Wort wird extrem verlangsamt; oder es wird mehrfach wiederholt. Das sind alles Dinge, die nur die Musik vermgag; in einem Text würen sie, für sich genommen, peinlich wirken. Gleichzeitig sind es Mittel, durch die das Wort wiederum seines Sinnes entkleidet und zum affektiven Ausdrucksträger gemacht wird. Vielleicht haben Sie selbst einmal das Experiment gemacht, ein Wort so lange zu wiederholen, bis es seinen Sinn abstreift oder dieser zumindest schattenhaft in den Hintergrund tritt. Ganz ebenso verhält es sich, wenn man ein Wort so langsam spricht, dass die Synthesis des Klangs zum Sinn, der Zusammenschluss der verschiedenen Einzelelemente des akustischen Zeichens zu diesem Zeichen selbst misslingt und wiederum das Wort zum Ausdrucksträger von etwas anderem wird, einer Stimmung, einem Gefühl, einer Triebregung. Der Klang liegt ja ganz dicht unter der signifikativen Oberfläche der Sprache, man kann ihn durch solche Experimente schon an sich selbst herausholen; und die Musik ist dann das Medium, das diesen Durchbruch innerhalb des akustischen Gesamtzusammenhangs der sprachlichen Zeichen unvergleichlich verstärkt. Mit der allergrößten Vehemenz spielt sich das dann in der Koloratur ab, die sich vom dramatischen Text ganz ablöst und in den Wiederholungen, der Stasis des reinen Worts so etwas wie eine Insel entrückter Gegenwart innerhalb der dramatischen Zeit darstellt. Die Anstrengung der Koloratursänger, die höchsten Höhen zu erklimmen und sich auf ihnen zu halten, ist gleichbedeutend mit der Anstrengung, den dramatischen Zwangszusammenhang zu sprengen und gegen ihn den Raum einer Gegenwart zu errichten, in dem der Einzelne sich auszusprechen in der Lage ist, in dem das Wort aus den den dialogischen Zusammenhängen sich herausbewegt und zu dem werden kann, was im Drama immer nur bedingt und reduziert möglich ist, nämlich zum Ausdruck der Affekte.

Diesen Zusammenhang hat Dahlhaus so gefasst:

Auch den Dialogen eines Schauspiels, die sich in der Form von Rededuellen präsentieren, liegen Affekte und Affektkonflikte zugrunde, die entweder offen hervortreten oder verdeckt bleiben. Dadurch, daß in der Oper die Affekte für sich in den Arien herrschen und in den Vordergrund rücken, wird also lediglich eine Motivationsstruktur akzentuiert, die das Schauspiel gleichfalls enthält, aber nicht isoliert an die Oberfläche der Handlungs dringen läßt. Umgekehrt wird die ... Argumentation, die im Schauspiel den manifesten Inhalt der Dialoge bildet, in der Oper ins Rezitativ verlegt, also an die Peripherie des durch Musik konstitutierten Dramas. (Dahlhaus 2001, 512)

Eine Personenkonfiguration als Drama von Affekten erscheinen zu lassen, ist das Stilisierungsprinzip, das die Oper der dargestellen Handlung auferlegt, ebenso wie die Dialogisierung menschlicher Konflikte das Stilisierungsprinzip des Schauspiels ist. (Dahlhaus 2001, 548)

III.

Ich muss dem nun noch einen letzten Gedanken anfügen, der sich so bei Dahlhaus nicht oder nur angedeutet findet, der mir aber für die Erkenntnis der Oper als eines Musikdramas entscheidend zu sein scheint.

Dahlhaus bemerkt an einer Stelle, dass die Opernlibretti in den Fällen, in denen es sich um Umarbeitungen bereits vorliegender Dramen handelte, zum glücklichen Ausgang tendieren; dass Libretti also viel häufiger gut enden als Tragödien. Er begründet das damit, dass die Oper aufgrund ihres - mit dem Drama verglichen - lockeren Zusammenhangs der Handlung, indifferenter gegenüber der Ausgang ist. Das scheint mir den Ball zu flach zu halten. Im gesungenen Wort steckt vielmehr die Kraft des guten Endes. Der Gesang rührt an eine untragische Schicht im Menschen. Der Selbstausdruck der Affekte im gesungenen Wort setzt gewissermaßen unter der Oberfläche des dramatischen Handlungszusammenhangs die Energien frei, die ihn dann doch zu einem guten Ende zu führen vermögen. Alle Gefühle suchen nach einem glücklichen Ausganghat Alexander Kluge einmal formuliert und es ist eben diese Suche, der in dem ein oder anderen Fall, in dem die Gefühle eine Kraft erlangen, die groß genug ist, ein glückliches Ende bewurkt. Es gibt einen Film von Kluge, der sich vor allem mit der Oper beschäftigt. Der Titel dieses Films lautet Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit. Nimmt man diese beiden Zitate zusammen, so lässt sich einsehen, dass in der Oper aufgrund der Verschränkung der Medien von Text und Musik eine Freiheit vom tragischen Zusammenhang sich darstellt, zu dem das Sprechtheater so nicht in der Lage. Jede Arie lässt das tragische Schicksal für einen Moment vergessen; jede Arie realisiert für eine Weile die Utopie, dass es auch anders sein könnte; jede Arie ist in diesem Sinne als Gegenwart des sich selbst ausdrückenden Affekts eine Kritik an der Tragödie, unabhängig davon, ob dieser Kritik Erfolg beschieden ist und es zu einem glücklichen Ausgang kommt oder nicht.

IV.

Ich möchte Ihnen dieses nun im folgenden an der sogenannten Wiedererkennungsszene der Strauss'schen »Elektra« demonstrieren, will aber zuvor noch einige wenige einführenden Bemerkungen zu dieser Oper und zu dem ihr zugrundeliegenden Drama machen.

Hofmannsthal verfasste sein Drama »Elektra. Tragödie in einem Aufzug. Frei nach Sophokles« 1904. Über das, worin sich Hofmannsthals freie Nachdichtung von Sophokles' Stück unterscheidet, ist viel geschrieben worden, ich möchte hier lediglich einen einzigen Punkt Ihrer Aufmerksamkeit empfehlen. Das ist nämlich die fundamentale Entscheidung, Elektra am Ende des Stücks sterben zu lassen. Hofmannsthals Drama ist die Tragödie der Elektra in dem neuen Sinne, dass die Protagonistin dieses Dramas die Rache, der sie ein Leben lang entgegengefiebert hat, nicht überlebt; dass sie in einem gewissen Sinne an der Realität und Pragmatik der Rache scheitert; dass für sie Erfüllung und Untergang zusammenfallen. Es liegt auf der Hand, dass, um diesem Ausgang des Dramas eine gewisse Plausibilität zu verleihen, Hofmannsthal die Anlage der Figur grundlegend modifizieren musste; und zwar so, dasss er aus der Figur der trauernden Elektra bei Aischylos und Sophokles3 eine zutiefst traumatisierte, pathologisch verzerrte Gestalt geformt hat, die letztlich die Konfrontation mit der Realität, so sehr sie sie auch ersehnt hat, nicht aushält. Es gibt einen Aufsatz von Freud mit dem Titel »Trauer und Melancholie«, der sich mit genau dieser Differenz befasst, der Hofmannsthal in der »Elektra« eine dramatische Gestalt gegeben hat. Die moderne Elektra ist nicht die Trauernde, die wie bei Aischylos und Sophokles von einem bestimmten Moment selbst zum Werkzeug der Rache wird; sie bleibt »melancholisch« oder »hysterisch« (die Differenz verschlägt hier nicht viel) an die Ermordung ihres Vaters fixiert und kann innerlich an der Rache nicht teilnehmen. Die »Elektra« von Hofmannsthal handelt von der Krise und vom Zusammenbruch eines pathologischen Systems.

Strauss sah das Drama 1904 in Berlin mit Gudrun Eysoldt in der Hauptrolle und für ihn stand offenbar von Anfang an der Entschluss fest, daraus eine Oper zu machen. Dazu musste er Hofmannsthal als Librettisten gewinnen, wozu dieser sich gerne bereit erklärte. Es ergab sich daraus eine lange Zusammenarbeit, die bis zu Hofmannsthals Tod 1927 währte und aus der insgesamt zwölf Opern hervorgingen.

Was nun die »Elektra« betrifft, so ließ sich die Zusammenarbeit zwischen Librettisten und Komponisten zunächst nicht leicht an; Strauss hatte das Drama ziemlich rabiat zusammengestrichen und stieß dabei erst einmal auf Hofmannsthals Widerstand. Für unseren Zusammenhang ist aber entscheidend, dass er ihn an zwei Stellen des Librettos darum bat, einige Verse hinzuzudichten, also den Dramentext zu erweitern. Diese zwei Stellen sind die Anagnorisis, also die Wiedererkennungsszene zwischen Elektra und ihrem Bruder Orest und ein Duett der Schwestern Elektra und Chrysothemis ganz kurz vor dem Ende des Dramas. Wir dürfen also mutmaßen, dass an diesen Stellen das spezifisch Opernhafte, an der musikalischen Erscheinung des Dramas hängende Interesse von Strauss' besonders stark zur Geltung kommt - so stark nämlich, dass es sozusagen auf die Textgestalt durchschlägt und nach seiner Erweiterung verlangte. Der Text ratifiziert hier die musikalischen Intentionen des Komponisten.

V.

Ich muss mich in meiner Analyse auf die Anagnorisis beschränken. Um sich darüber klar zu werden, was sich hier durchs Mittel der Musik zuträgt, ist es notwendig, sich die Verfassung, in der sich Elektra zu Anfang des Stückes befindet, und die ich eben ein wenig angedeutet habe, noch etwas genauer zu vergegenwärtigen. Es ist die einer schwer traumatisierten Personist, die vom Vergangenen nicht loskommt. Das Vergangenene ist nicht tot, hat Faulkner gesagt, es ist nicht einmal vergangen, und das trifft wohl ganz genau auf Elektra zu, die in der Zeitlosigkeit einer Traumwelt lebt, in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammenfallen. Der Tod des Vaters, die Rache als seine Wiederkehr - das fällt ihr in dem Moment in eins, in dem sie auf der Bühne steht und in der immer wiederkehrenden Stunde seines Todes ihren toten Vater beschwört. Ich spiele Ihnen einmal eine kurze Partie vor, der Sie das entnehmen können.

ELEKTRA: dein Auge, | das starre, offene, sah herein ins Haus. | So kommst du wieder, setzest Fuß vor Fuß | und stehst auf einmal da, die beiden Augen | weit offen und ein königlicher Reif von Purpur ist um deine Stirn, | der speist sich aus des Hauptes offner Wunde. | Agamemnon! Vater!

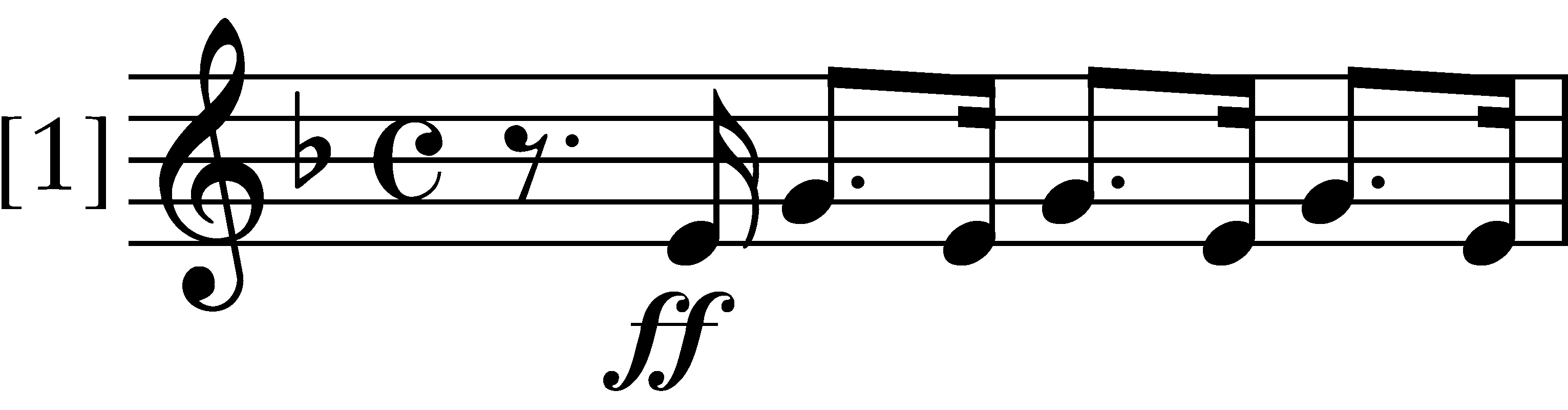

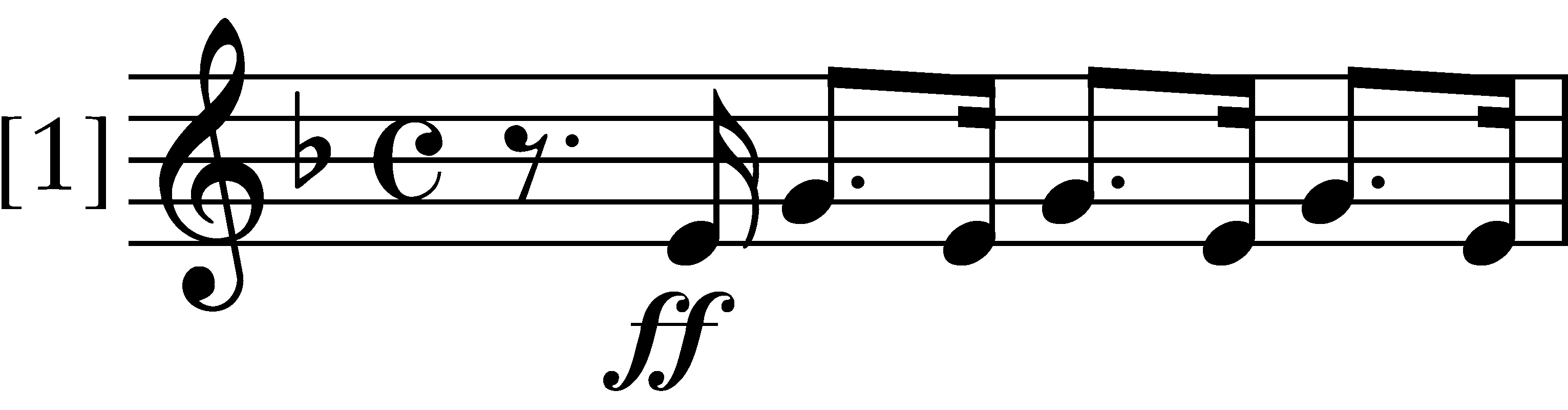

Musikbeispiel 1 [Bitte klicken Sie auf die »Zurück«-Funktion Ihres Browsers, um zum Text zurück zu gelangen]

Sie sehen, dass im Text das Präteritum »sah« umschlägt in ein die Zukunft antizipierendes Präsens. Das, was war und das, was sein wird -: es ist in gleicher Weise präsent und im Grunde gar nicht voneinander verschieden. Dieser Entzeitlichung, also diesem Zusammenfallen der Zeitdimensionen entsprechen musikalisch vor allem die Synkopen in den hohen Instrumenten, die tendenziell das Taktempfinden verschleifen. In einem gewissen Kontrast dazu stehen die sehr rhythmischen, fanfarenhaft nach oben steigenden Sechzehntelfiguren in den tiefen Bläsern, die auf dem Wort »kommt« einsetzen und die für Elektra sich tatsächlich ereignende Epiphanie des toten Agamemnon stehen. Aber auch ihre Wirkung ist sozusagen mehr räumlich als zeitlich - sie öffnen dem Raum der »Tiefe«, aus der der Tote emporsteigt.

An einer späteren Stelle ereignet sich das noch einmal. Elektra ist hier im Gespräch mit ihrer Mutter. Klytaimestra befindet sich in einer desolaten, psychisch dissoziierten Verfassung; sie hat in der Nacht zuvor schlecht geträumt - wahrscheinlich von Orest. Sie lebt in permanenter Angst vor der Rache, kann kaum noch schlafen und versucht jeder Begegnung mit Elektra, die sie auf ihre Weise damit konfrontiert, dass das Vergangene nicht vergehen will, aus dem Weg zu gehen. Sie ist ein Wrack und in gewisser Weise das Spiegelbild ihrer Tochter. Jetzt aber nähert sich ihr Elektra scheinbar freundlich und sie beschließt, mit ihr zu reden - in der Hoffnung, die Tochter könne ihr helfen. Elektra bestärkt sie in der Annahme, dass ein Menschenopfer sie von ihrem Leiden befreien könne - was sie ihr freilich nicht mitteilt, ist natürlich, dass sie selbst, also eben ihre Mutter Klytaimestra das ausersehene Opfer ist, das gebracht werden muss, um die Ermordung des Agamemnon zu sühnen. Das hat sie sich als Pointe für den Schluss der Szene aufgespart.

Ich spiele Ihnen die entscheidende Partie, in der Elektra ihre wahren Absichten enthüllt, vor. Auch hier kommt es mir darauf an, dass für Elektra das, was sie sich vorstellt, ganz Gegenwart ist, ganz da und präsent, dass es für sie von eine Realitätsdichte ist, die von den Fakten gar nicht erreicht werden kann. - Für dieses Musikbeispiel habe ich die ältere Aufnahme mit Karajan ausgewählt, die sich zwar technisch mit der Böhmeinspielung, die wir bislang gehört haben, nicht vergleichen lässt, den zackig zerfahrenen und dissoziierten Zustand von Elektra aber besser wiedergibt. Sie werden hören, dass es zu einem Zeitempfinden im eigentlichen Sinne nicht kommt; jeglicher Verlauf ist gebrochen; die Zeitlosigkeit ist hier keine schwebende wie an der vorigen Stelle, sondern entsteht durch ein chaotisches Gegeneinander von sich überkreuzenden Impulsen. Zeit ist hier keine monochrome Fläche, sondern ein wirres Mosaik.

ELEKTRA (mit einem Sprung aus dem Dunkel auf sie zu, immer näher an ihr, immer furchtbarer anwachsend:) Was bluten muß? Dein eigenes Genick, | wenn dich der Jäger abgefangen hat! | Ich hör ihn durch die Zimmer gehn, ich hör ihn | den Vorhang von dem Bette heben: | Wer schlachtet ein Opfertier im Schlaf! Er jagt dich auf, | schreiend entfliehst du. Aber er, er ist hinterdrein, | er treibt dich durch das Haus! willst du nach rechts, | da steht das Bett! nach links, da schäumt das Bad | wie Blut! das Dunkel und die Fackeln werfen | schwarzrote Todesnetze über dich -- | Hinab die Treppen durch Gewölbe hin, | Gewölbe und Gewölbe geht die Jagd | Und ich, ich, ich, ich, ich, die ihn dir geschickt, | ich steh' da und seh' dich endlich sterben! | Dann träumst du nicht mehr, dann brauche ich | nicht mehr zu träumen, und wer dann noch lebt, | der jauchzt und kann sich seines Lebens freun!

Musikbeispiel 2 [Bitte klicken Sie auf die »Zurück«-Funktion Ihres Browsers, um zum Text zurück zu gelangen]

Das, was sie sich vorstellt, ist für sie Realität; sie ist regrediert in der Weise, wie es Freud den Neurotikern zuschreibt, nämlich, dass sie von der Allmacht ihrer Gedanken überzeugt ist; und dass es ihr schwer fällt, das Gedankliche und das Wirkliche systematisch auseinanderzuhalten. So erscheint sie in der ersten Hälfte des Dramas - so erscheint sie bei Hofmannsthal und auch bei Strauss. Die temporale Einheit von Gegenwart, zu rächender Tat und Rachetat ist ihr Leben, nichts anderes findet in ihm Platz; die Zeit ist verstrichen, ohne dass sie im geringsten etwas davon bemerkt hat.

VI.

Das Wiedersehen mit Orest, also die Anagnorisis bedeutet auf der einen Seite die Konfrontation mit der Realität und auf der anderen Seite, damit verbunden, die Konfrontation mit der Zeit. In dem Augenblick, in dem ihr die Rache als nicht bereits in ihren Gedanken und Worten vollzogene vor Augen tritt, sondern sich im politischen Pragmatiker Orest, der, wie auch immer seine Motive beschaffen sein mögen, weniger emotional verwickelt zu sein scheint als Elektra, verkörpert, gerät das System, das Elektra bislang am Leben gehalten hat, in die Krise. Die Zeiten trennen sich: Das, was geschah und das, was geschehen wird, treten im Zeichen der Gegenwart, also der Begegnung mit Orest auseinander.

Die Szene, die ich vom Moment der Wiedererkennung bis zu dem Augenblick datieren würde, in dem sich Orest ins Haus begibt, um seine Mutter Klytaimestra zu ermorden, ist von einer unerhörten psychologischen Komplexität und einen wichtigen Beitrag zu dieser Komplexität leistet die Musik. Ich beginne mit dem Wiedererkennungsakkord selbst.

Musikbeispiel 3 [Bitte klicken Sie auf die »Zurück«-Funktion Ihres Browsers, um zum Text zurück zu gelangen]

Wenn man zunächst einmal beim Nächstliegenden beginnt, so ist dieser Akkord von einer geradezu verstörenden Dissonanz. Wir erfahren hier: die Wiederbegegnung mit Orest ist in allererster Linie ein Schock, durch den, wie immer seine Konsequenzen sind, Elektras Leben zutiefst erschüttert wird. Nun ist es musikalisch von Interesse, dass der Eindruck höchster Dissonanz, den dieser Akkord vermittelt, nicht dadurch zustande kommt, dass es es sich reinweg um einen atonalen, das heißt von der Grundtonbezogenheit losgelösten Akkord handelt. Strauss hat ihn vielmehr aus zwei Akkorden zusammengesetzt, die sich überlagern und gegenseitig stören. Diese miteinander in Konflikt befindenden Akkorde stehen, wie mir scheint, für den inneren Zwiespalt Elektras, die die Wiederkehr des Bruders ersehnt und sich gleichzeitig davor fürchtet.

Es ist nun weiterhin charakteristisch, dass dieser Akkord nicht aufgelöst wird, jedenfalls nicht nach den Gesetzen der funktionalen Harmonik. Das hohe a, das Elektra singt, ist der Spitzenton dieses bitonalen Gebildes und er ist eigentlich ein sogenannter Dominantvorhalt, das heißt ein Übergangston zur Dominante, der dadurch gewissermaßen um die Ecke auf den Grundton bezogen ist. Aber, wie gesagt, die gewissermaßen in der Logik des Akkords liegende Auflösung findet nicht statt. Das heißt, der Konflikt hängt erst einmal in der Luft. Stattdessen setzt Strauss setzt das Gebilde, in dem Elektras Zwiespalt sich darstellt, so fort, dass er es in seine Einzelbestandteile auseinandernimmt und diese mithilfe von Motiven, die bereits zuvor in der Oper bedeutungshaft aufgeladen wurden, weiterspinnt.

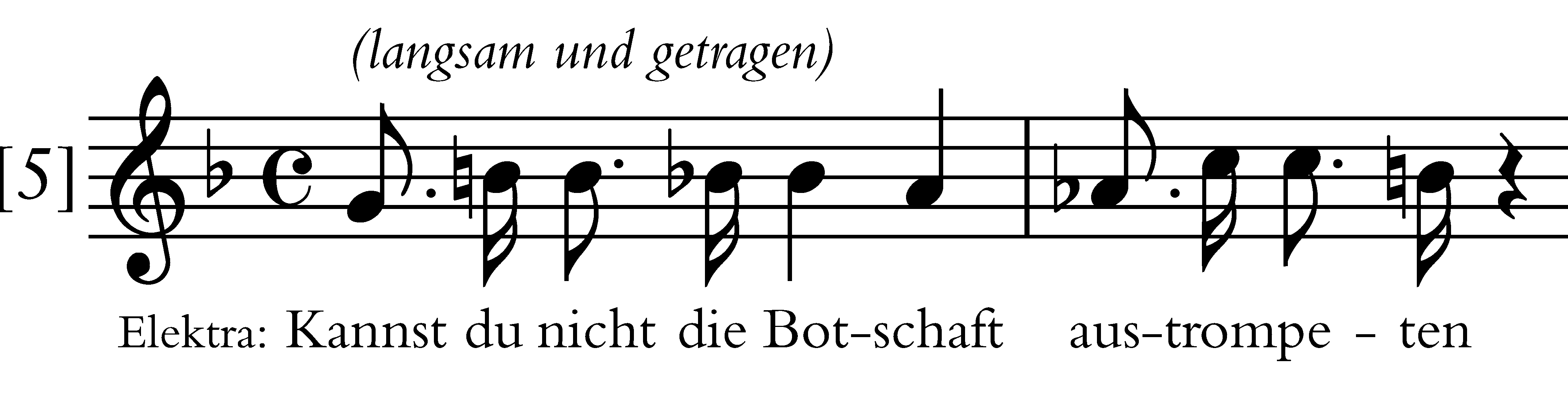

Das ist auf der einen Seite das vorwärtsdrängende Marschmotiv [1] in C, das von den Hörnern gespielt wird, auf der anderen Seite ein chromatisch sich auf- und abbewegendes Klagemotiv, das von Hörnern, Trompeten und Klarinetten aufgenommen wird.

Ich habe das zweite Motiv »Klagemotiv« genannt, und dies aus einem ganz konkreten Grund. Es bildet nämlich ungefähr diejenige quälend gedehnte Melodie ab, mit der Elektra um Orest - den sie zu diesem Zeitpunkt noch für tot hält - klagt.

Ich denke, es lässt sich jetzt ganz gut nachvollziehen, wie Elektras Existenz, die die Zeit in einem ewigen Zugleich kristallin in sich versammelt hatte, durch den Wiedererkennungsakkord auseinandergerissen wird: auf der einen Seite das zur Tat treibende, ja sie symbolisierende Marschmotiv; auf der anderen Seite die Klage um den toten Bruder, die nun in einem emphatischen Sinne Vergangenheit geworden ist, da dieser Bruder nun in Wirklichkeit vor ihr steht.

Aber Strauss lässt es bei dieser Zerrissenheit nicht bewenden. Er baut vielmehr in die Krisis des psychischen Systems, in dem Elektra sich eingerichtet hat, einen Ruhemoment ein, den es in Hofmannsthals Tragödie nicht gibt und in dem alles, was hier zusammenprallt, sich beruhigt und dem Empfinden einer fließenden, erfüllten Gegenwart Platz macht, die ganz und gar von der Erscheinung des Bruders ausgefüllt ist. Auch dies ist ein Moment der Zeitlosigkeit, aber es ist die Zeitlosigkeit einer reinen, in sich bewegten, in sich verfließenden Gegenwart, eine Zeitlosigkeit, die in gewisser Weise mit dem reinen Werden identisch ist und weder mit der rituellen Statik des zuerst von mir vorgespielten Musikbeispiels noch mit dem zerfahrenen Zeitdurcheinander der Szene zwischen Elektra und Klytaimestra etwas zu tun hat. Hier ist Elektra ganz bei sich; sie ist so sehr eins mit der Zeit als Gegenwart, dass Zeit sich in diesem Augenblick selbst aufhebt.

ELEKTRA (ganz leise, bebend:) Orest! Orest! Orest! | Es rührt sich niemand. O lass deine Augen mich sehen. |Traumbild, mir geschenktes | Traumbild, schöner als alle Träume. | Hehres, unbegreifliches, erhabenes Gesicht, | o bleib bei mir! Lös nicht | in Luft dich auf, vergeh mir nicht, vergeh mir nicht, | es sei denn, das ich jetzt gleich | sterben muss und du dich anzeigst | und mich holen kommst: dann sterb ich | seliger als ich gelebt. Orest! Orest! Orest! | Nein, du sollst mich nicht umarmen! | Tritt weg, ich schäme mich vor dir. Ich weiss nicht, | wie du mich ansiehst.

Musikbeispiel 4 [Bitte klicken Sie auf die »Zurück«-Funktion Ihres Browsers, um zum Text zurück zu gelangen]

Sie sehen, dass bei Hofmannsthal (bei dem die rot markierte Partie fehlt), der Schock der Wiedererkennung, der Schock der Konfrontation von Wahn und Wirklichkeit ganz im Vordergrund steht. Im Grunde ist hier die Anagnorisis eine rein negative Erfüllung und das setzt sich dann auch in den weiteren, von Strauss größtenteils gestrichenen Gesprächen fort, die Elektra und Orest miteinander führen. Strauss übernimmt diese Disposition, schiebt aber ein Glücksmoment ein, dass so bei Hofmannsthal nicht vorkommt. Man darf mutmaßen, dass es sich dabei nicht oder nicht allein um eine persönliche Marotte von Richard Strauss gehandelt hat, der dem Publikum in einer im Zeichen der Katastrophe stehenden Situation noch eine schmachtende lyrische Szene gönnen wollte, sondern dass es etwas mit dem Wesen der Musik zu tun hat, die sich hier zum Träger einer Empfindung machen kann, die im reinen Sprechtext deplaziert und wahrscheinlich etwas kitschig wirken würde. Die Musik füllt den affektiven und triebmäßigen Hohlraum, den die Stelle hinterlässt; sie macht sich zum Organ eines Empfindens, das sonst an keiner Stelle dieser Oper sich aussprechen darf, nämlich der selbst- und weltvergessenen Liebe zum Bruder. Mir scheint, dass dieses Ineinander von temporaler Zerrissenheit und Wiedergewinnung lyrischer Gegenwart etwas ist, das tatsächlich nur in der Musik, ausschließlich im Medium der Musik dargestellt werden kann.

VII.

Ich skizziere Ihnen noch mit einigen kurzen Strichen und den entsprechenden Musikbeispielen den weiteren Verlauf der Anagnorisis.

Der Textausschnitt, den sie hier noch vor sich haben, endet damit, dass Elektra vor der Umarmung mit Orest zurückschreckt. Sie wird sich dessen bewusst, wohl zum ersten Mal in der gesamten Oper, wie verwahrlost ihre Erscheinung ist; sie wird sich bewusst, dass diese äußere Erscheinung in keiner Weise die Zartheit und erotische Nähe rechtfertigt, die sie zum Traumbild Orests aufgebaut hatte. Daran schließt sich eine Reminiszenz an: eine Erinnerung daran, wie schön sie früher einmal war und dass diese Schönheit, die sie einmal besaß, nun unwiederbringlich vergangen ist.

ELEKTRA: Ich glaube, ich war schön: wenn ich die Lampe | ausblies vor meinem Spiegel, fühlt ich | es mit keuschem Schauer. | Ich fühlt' es, wie der dünne Strahl des Mondes | in meines Körpers weisser Nacktheit badete |

Musikbeispiel 5 [Bitte klicken Sie auf die »Zurück«-Funktion Ihres Browsers, um zum Text zurück zu gelangen]

Was hier einbricht, ist das Bewusstsein der Zeit ins System der traumatischen Zeitlosigkeit, in dem Elektra sich zuvor bewegt hatte. Ihr wird klar, dass während der ewigen Gegenwart, der zirkulären Gleichsetzung von Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit, in der sie sich bewegt hat, denn doch Zeit vergangen ist, dass ein Leben verstrichen und vergeudet ist und dass nun, da die Rache wirklich werden soll und zu einer Tat in der Zeit wird, die Neues begründet und mehr ist als bloß rituelle Wiedererneuerung des Opfers, die Zeit ihre Macht wieder geltend macht und sie zugleich erschlägt.

Daraufhin folgt eine Partie, in der Elektra den pathologischen Zusammenhang, in dem sie sich seit der Ermordung ihres Vaters bewegt hat, mit einer sonst an keiner Stelle des Dramas erreichten Deutlichkeit benennt. Es ist aber eine Partie, die eigenartigerweise in keiner der mir bekannten CD-Aufnahmen ungekürzt gebracht wird; deswegen kann ich sie Ihnen nur zeigen.

ELEKTRA: Ich habe alles, was ich war, | hingeben müssen. Meine Scham hab' ich geopfert, | die Scham, die süsser als Alles ist, die Scham, | die wie der Silberdunst, der milchige des Monds, | um jedes Weib herum ist und das Grässliche | von ihr und ihrer Seele weghält, | Verstehst du's, Bruder! diese süssen Schauder | hab' ich dem Vater opfern müssen. Meinst du, | wenn ich an meinem Leib mich freute, drangen | seine Seufzer, drang nicht sein Stöhnen | an mein Bette? Eifersüchtig sind | die Toten: und er schickte mir den Hass, | den hohläugigen Hass als Bräutigam. | So bin ich eine Prophetin immerfort gewesen | und habe nichts hervorgebracht aus mir | und meinem Leib als Flüche und Verzweiflung. | Was schaust du ängstlich um dich? sprich zu mir! | sprich doch! Du zitterst ja am ganzen Leib!

Hofmannsthals Text ist da noch eindeutiger:

ELEKTRA: Da mußte ich den Gräßlichen, der atmet | wie eine Viper, über mich in mein | schlafloses Bette lassen, der mich zwang, | alles zu wissen, wie es zwischen Mann | und Weib zugeht. Die Nächte, weh, die Nächte, | in denen ich's begriff! Da war mein Leib | eiskalt und doch verkohlt, im Innersten verbrannt.

Dass es hochgradig unbefriedigend ist, wenn solche anstößigen Partien4 mit dem Hinweis auf die extreme Schwierigkeit der Elektrapartie und der notwendigen Entlastung der Sängerin gestrichen werden, brauche ich wohl nicht eigens zu betonen. Denn es wird hier ja Entscheidendes gesagt: Nacht für Nacht wurde Elektra von ihrem Vater Agamemnon vergewaltigt. Die rituelle Verklärung des Opfers, der düster-festliche Zusammenfall von Vergangenheit und Zukunft, dem zu Beginn der Oper vielleicht doch noch so etwas wie ein höherer metaphysischer Sinn anhaftet, erscheint hier als permanente Notzucht des Lebens durch den Tod, als ein Verfallen der Zeit, des Lebens nicht an ein höheres, ewiges, mythisches Leben, sondern an eine Starre, die im Zeichen des Todes steht.

Daran schließt sich ein letztes Zwiegespräch zwischen Elektra und Orest, in dem ihr klar wird, dass Orest sich gleich in den Palast begeben und Klytaimestra töten wird. Die Anagnorisis endet mit dem Preis der Tat, die aber aus meiner Sicht von Elektra gleichsam hohl und in dem resignierten Bewusstsein vorgetragen wird, dass sie selbst nicht Teil daran haben wird. Sie steht hier letztlich da als eine Ohnmächtige. Die Zeit, in der sie selbst über ihre Phantasien gebieten konnte - wie sie das ja im Gespräch mit Klytaimestra eindrucksvoll beweist -, und diesem Sinne doch ihr eigenes Leben beherrscht, ist vorüber und Elektra ist zur Passivität verdammt. Ich spiele Ihnen daraus ein kurzes Stück vor und bitte Sie, auf die angespannte Leere und verzweifelte Phrasenhaftigkeit dieses Lobs der Tat zu achten

ELEKTRA: Der ist selig, | der der seine Tat zu tun kommt, | selig der, der ihn ersehnt, | selig, der ihn erschaut, | selig, wer ihn erkennt, | selig, wer ihn berührt …

Musikbeispiel 6 [Bitte klicken Sie auf die »Zurück«-Funktion Ihres Browsers, um zum Text zurück zu gelangen]

Was geschieht also in der Anagnorisis? In der Aufeinanderfolge oder im Nebeneinander der verschiedenen lyrischen Szenen, die sich an den Wiedererkennungsakkord anschließen, scheiden sich die Zeiten voneinander. In dem Grade, in dem Elektra die Gegenwart ihres Bruders begreift, löst sich die Vergangenheit, die verlorene Jugend und Schönheit davon ab, löst sich auch die unmittelbar bevorstehende Tat davon ab. Die Anagnorisis ist die schockhafte Wiedergewinnung der Zeit, in die Strauss allerdings ein kurzes Glück, eine kurze Phase lyrischer Erfüllung eingebaut, die - so würde ich behaupten - in dieser Form allein die Musik der Tragödie abzutrotzen in der Lage ist, eine Transzendenz der Zeit durch die Zeit als reiner, spannungslos verfließender Gegenwart.

VIII.

Ich möchte meinen Vortrag damit beschließen, dass ich auf der Basis des exemplarisch Erarbeiteten zum Anfang zurückkehre und die einführenden Überlegungen zum Verhältnis von Sehen und Hören in der Oper aufgreife.

Wir hatten gesehen, dass sich die Frage nach dem Verhältnis von akustischen und visuellen Elementen auf der Opernbühne nur dann zureichend beantworten lässt, wenn man sich zunächst Klarheit über das Verhältnis von Text und Musik in der Oper verschafft. Wir hatten gesehen, dass dieses Verhältnis ein wesentlich zeitliches ist. Im Widerspiel der Medien von Text und Musik durchdringen sich in der Oper zwei verschiedenen Zeitlichkeiten, eine dramatische Zeit, die durch einen tendenziell totalitären Verweiszusammenhang von Zukunft, Gegenwart und Vergangenheit bestimmt ist; und eine musikalische Zeit, die wenigstens partiell davon befreit und einer Gegenwart Raum gibt, an der der tragische Zusammenhang sich bricht und die ein Glück an Stellen gewährt, wo es eigentlich kein Glück geben kann. Es ist eine kontrafaktische Zeit, die sozusagen in der Zeit aus der Zeit herausführt, eine Transzendenz der Zeit durch sich selbst. Ich hatte diese Zeiterfahrung im Anschluss an Carl Dahlhaus eine Zeit des Affekts genannt und möchte diesen Gedanken nun noch etwas weitertreiben. Denn diese Zeit des Affekts, die sich vor allem in und durch die Musik ausspricht, fügt sich ja funktional mit dem zusammen, was Brecht das Epische im Theater genannt hat und in seinen eigenen theatralischen Unternehmungen mit allen Mitteln zu verstärken suchte - mit Mitteln, zu denen eben auch die Musik gehört. Sie alle wissen, dass Brecht in einige seiner Stücke Songs eingebaut hat, die die Funktion haben, für eine kurze Weile vom dramatischen Verlauf zu dispensieren und im Mittel der Musik Zeit zur Besinnung gewähren. Was Brecht jedoch weitgehend unterschlagen hat, ist der Umstand, dass solche musikalisch-epischen Einschübe einen integralen Bestandteil der europäischen Theatertradition bilden und dass das reine Sprechtheater, historisch gesehen, eher eine Ausnahme darstellt. Bereits das griechische Theater kennt ja die Chöre, die nicht bloß gesprochen, sondern gesungen und getanzt werden; das Shakespeare-Theater war ebenso von gesungenen Liedern begleitet; und das klassische Drama im Frankreich des 17. Jahrhunderts war von sogenannten Interludes unterbrochen - kurze Instrumentalstücke (zum Teil auch Ballette), die die Akte voneinander abtrennten und dadurch die Kontinuität der dramatischen Zeit störten. Das Verdienst der Oper besteht nun darin, dass sie diesen beiden Zeiten, also die dramatische und die musikalische Zeit auf das ineinandergebildet hat und die Geschichte der Oper vom 18. bis zum frühen 20. Jahrhundert lässt sich wohl so beschreiben, dass diese Verschränkung immer enger und dichter wird. Die Trennung von Rezitativ und Arie wird aufgelöst und in einen einzigen musikalisch-dramatischen Verlauf überführt, aus dem dann die epischen Momente einer »Freiheit von der Zeit« um so prägnanter und erschütternder hervortreten können. Und die Frage, mit der ich diesen Vortrag eröffnet habe, die Frage nämlich, ob es die Inszenierung mehr mit dem Text oder mit der Musik hält, fällt letztlich mit der Frage zusammen, ob sie die tragische Notwendigkeit der Opernhandlung verstärken oder abschwächen will. Bebildert sie den Text, hält sie es mit der Tragödie als der Unausweichlichkeit des Untergangs; setzt sie dagegen das, was sich musikalisch ereignet in Szene, protestiert sie dagegen im Namen eines episch-utopischen Verweilens, das vom Unglück zumindest eine Zeitlang befreit und den dramatischen Zusammenhang als ein Akzidenz einer ganz anderen Dynamik erscheinen lässt, die sich in alle Richtungen verbreitet, nicht aber auf ein tragisches Ende hinauswill.

Zitierte Literatur

Dombois / Klein 2012: Johanna Dombois / Richard Klein, Richard Wager und seine Medien. Für eine kritische Praxis des Musiktheaters, Stuttgart 2012.

Ette 2011: Wolfram Ette, Kritik der Tragödie. Über dramatische Entschleunigigung, Weilerswist 2011.

Strauss 1996: Richard Strauss, Elektra. Studienpartitur, Wien / Mainz 1996.

Anmerkungen

1 Mit ihnen verhält es sich freilich wie mit den allermeisten Phasenunterteilungen. Sie lassen sich nicht scharf voneinander abgrenzen, es gibt Antizipationen und Verspätungen; in der Stadt laufen die Dinge grundsätzlich anders als in der Provinz. Es geht mir also eher um drei Inszenierungsmodelle, die sich im Verlauf des 20. Jahrhunderts grob auseinander entwickelt haben.

2 Die Kölner Regisseurin Johanna Dombois arbeitet explizit in dieser Richtung. Vgl. etwa: Opus Magnum / Opera Minima, in: Dombois / Klein 2012, 281 ff.

3 Zumindest beginnen die Stücke und Aischylos und Sophokles mit dieser Figur. Bei Aischylos verschwindet sie nach der Wiedererkennung aus dem Geschehen, bei Sophokles verwandelt sie sich in eine kaltblütige Agentin der Rache, die Orest an Grausamkeit weit übertrifft. Vgl. Ette 2011, 217-242.

4 Auch in der oben angeführten Szene zwischen Elektra und Klytaimestra fehlt notorisch ein Abschnitt, in dem Elektras Rachephantasie sadistische Züge annimmt (Strauss 1996, Ziffer 240-255).